逝者

方明 (1941一2021)

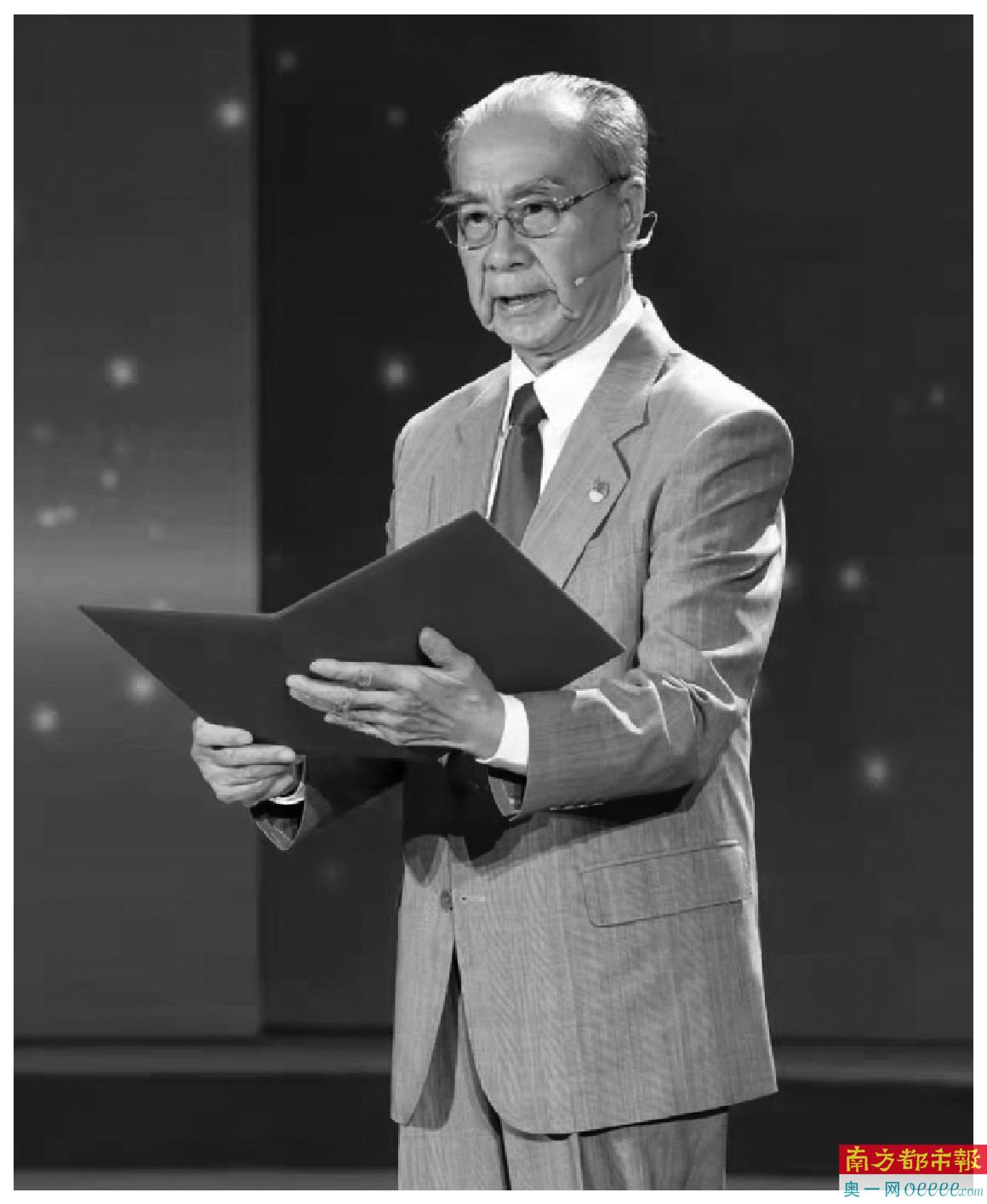

中央人民广播电台播音指导,北京人,中共党员。1956年10月入中央广播事业局技术人员训练班学习无线电发射专业,1958年4月调至中央控制室录音科任录音员,1960年4月调至中央人民广播电台任播音员。历任中央人民广播电台播音部副组长、副主任、主任。除参加日常新闻、专题节目播音外,曾先后承担了陈毅、周恩来、毛泽东、邓小平等党和国家领导人治丧期间的主要播音任务,多次参加天安门国庆游行和阅兵实况转播工作及党和国家重要会议的播音工作。获得1986年、1987年、1996年亚广联“放送文化基金奖”。1984年参加国庆35周年阅兵和游行实况转播工作受到广电部嘉奖,1985年被评为全国广播电视系统优秀工作者。1992年享受政府特殊津贴。是中华全国青年联合会第五届全国委员会特邀委员,中共十五大代表。是国家语委委员、中国广播电视学会理事、播音学研究委员会执行会长、北京广播学院播音主持艺术学院兼职教授。

著名播音艺术家方明于11月29日因病去世,享年80岁。方明本名崔明德,曾经5次登上天安门城楼进行转播,在电波中一次又一次见证了新中国历史的进程,被人们誉为“用声音记录时代的人”。

年轻播音员取名方明

意味着方向明确

据央广网报道,1941年,方明出生于北京一个普通家庭,从小家里就不宽裕,为了给家庭减轻负担,初中毕业后,方明报考了中央广播事业局技术人员训练班的发射专业。

“那段时间,我们每天都要听着《报纸与摘要》节目起床,在晚自习后还要听《新闻联播》。”方明说。

据中国广播网报道,1958年,方明被抽调到广播事业局中控室工作,1960年成为中央电台播音员。除参加日常新闻类、专题类、文艺类播音及教学工作外还经常参加党和国家重要会议及阅兵、重大仪式的播音转播工作。

方明原名为崔明德。据《人民画报》报道,1960年的初春,因为缺少男播音员,中央人民广播电台的领导决定从内部挑选。于是,一些老播音员建议崔明德到话筒前试试。就这样,一个偶然的机会,把他推上了播音的道路。经过几个月的学习之后,崔明德被分配来播送《简明新闻》。就在进播音室之前,他突然发现,自己还没有起“名字”。因为那个时候播音不能用本名。后来,几位老播音员聚在一起翻字典,翻了20多分钟后,有人说:“就叫‘方明’吧,意味着‘方向明确’。”于是,崔明德成为了播音员“方明”。

24岁时,在天安门城楼近距离见到毛主席

央广网报道,在方明的播音生涯中,曾经5次登上天安门城楼:1965年国庆游行、1969年“五一”和国庆庆典、1976年毛主席逝世追悼大会、1984年改革开放后的第一次阅兵。

1965年,方明接到消息,要到天安门城楼上转播国庆游行。“转播不是朗诵,更不是演戏。需要一个‘真’字。每一个表情、每一种语气,都要和现场的游行队伍结合起来,让听众通过声音看到画面。”方明说。“工人的力量、学生的朝气、儿童的天真,都需要用语言表达出来。”

“毛主席要走到天安门正中,正好从我们的身后经过。那年我只有24岁,能那么近距离地看到毛主席,心里别提多兴奋了。”方明说,“不过工作人员有工作人员的纪律,不能跟主席打招呼握手。虽然有些遗憾,但作为播音员,我必须这么要求自己。”

游行的播音任务顺利完成,而在方明心中,毛主席从身后经过的身影,却成了他一辈子最难忘的记忆。

1976年9月18日,毛主席逝世追悼大会。据报道,当时的天安门广场上聚集了几十万人,大家都低着头,鸦雀无声。现场只有方明一个人的声音缓缓地回荡在广场上。“不仅仅是广场,全国甚至全世界都在听我一个人的声音。”方明说:“那个时候压力真的特别大,15分钟的直播结束之后,我两个手心里全是汗。”