叮咚——

您有一条短信请查收

点开一看

又是“106”垃圾短信!

多年来,消费者深受垃圾短信“毒害”

其中,106短信平台已经成为

垃圾短信的最大发送源头

据上海市消保委调查

76%的消费者表示经常收到

“106”开头的垃圾短信

近期,中国消费者协会曝光了不法商家利用积分到期,催办兑换相应商品或服务,涉嫌误导消费的行为。

相信不少人都收到过类似的短信。

互联网技术升级后, 消费者只需点击短信中的链接就可以直接跳转至相关网站这样的技术被不法商家使用成为引诱消费者掉入陷阱的利器。

显然,106短信就是陷阱重重的“重灾区”。

No.1

数量“轰炸”、真假难辨

106短信成为坑害消费者的工具

01

真假难辨

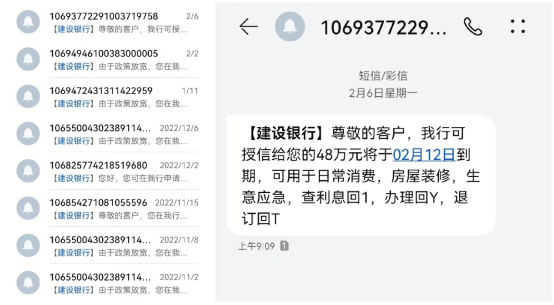

106短信中,有大多数是标注着“工商银行”和“建设银行”的贷款类短信。虽然其中没有一条是真的,但因为挂着大银行的名头,还是很容易起到迷惑人心甚至让消费者上当受骗的负面作用。

根据上海市消保委的调查,对于106开头的标注“工商银行”的短信,有9%的被调查者认为一定都是工商银行发送的,有16%的被调查者认为其中会有一部分是工商银行发送的,有54%的被调查者觉得搞不清楚是谁发的,只有21%的被调查者认为一定不是工商银行发送的。

而这些看上去诱人的106短信,如果消费者信以为真、想要进一步了解,那就有可能会 被不法商家套取个人信息,甚至落入高利贷的陷阱。

02

数量“轰炸”

更糟糕的是,消费者还拿这些垃圾短信毫无办法,可谓束手无策。

如果消费者不堪其扰,回复“T”退订,则可能受到变本加厉的持续轰炸,因为 消费者一旦回复了短信,电脑就会自动确认,这个号码处于正常使用状态,将其标记为活跃用户。

不法商家还会把这个电话号码 以低价卖给其他同业公司,从那之后就会有各种各样的短信或电话骚扰消费者。

03

“有毒”链接

还有钓鱼网站发送106短信, 诱导消费者点击短信内的链接,运行含有木马病毒的软件安装包,木马程序会获取消费者敏感信息,通过账号支付、商户快捷支付等方式盗取消费者账户资金。

既然106垃圾短信已让消费者不堪其扰

为什么没有人来管一管?

No.2

106短信何去何从?

据了解,106短信是基于中国移动、中国联通和中国电信三大运营商提供的短信端口发送的短信。运营106开头短信的企业都是需要电信管理部门发的资质牌照的。而且, 106短信发送者也需要进行严格的实名认证。

我国对于商业性短信早就作出了规定——

☛ 工信部2015年颁布了 《通信短信息服务管理规定》,其中,第十八条明确规定“短信息服务提供者、短信息内容提供者,未经用户同意或者请求不得向其发送商业性短信息”。

☛ 依照 《民法典》以及 《个人信息保护法》等相关规定,未经消费者允许,推送商业信息和广告宣传行为涉嫌违法。

既有“资质”又有“实名认证”还有相关法律的严格规定为什么106短信还是无孔不入?我们又有什么反制的方法?

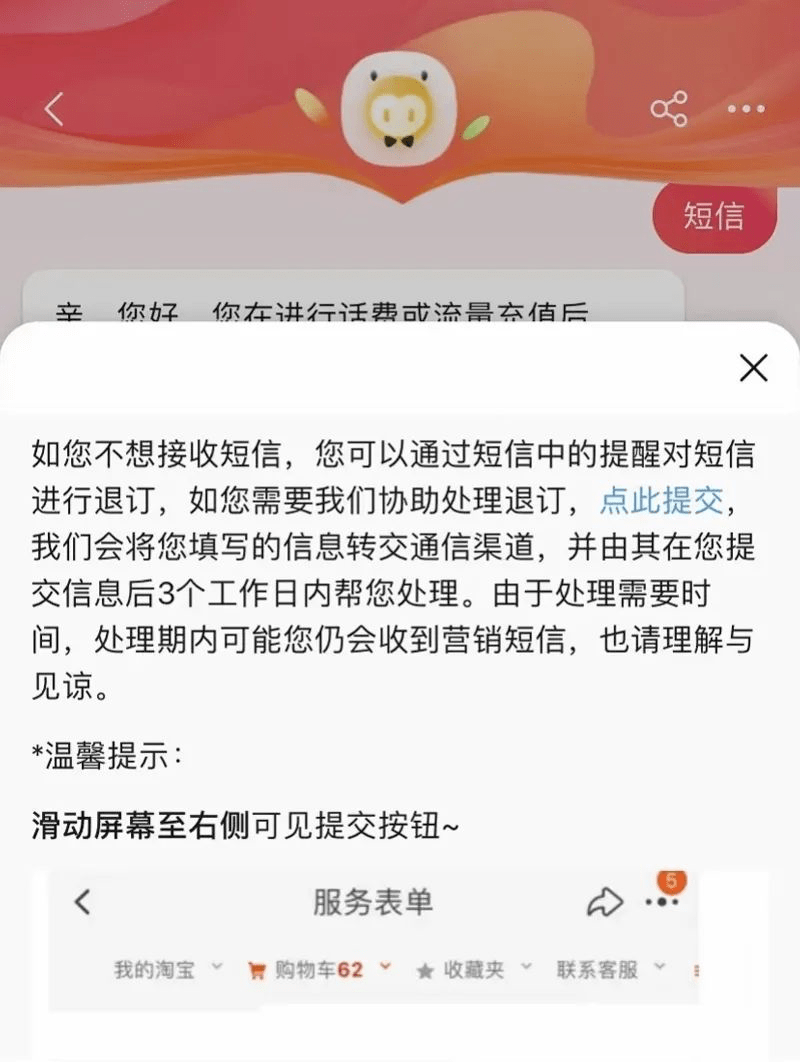

事实上,就电商营销短信方面, 电商平台经常“默认”注册用户同意直接发送促销信息,相关协议提到如不同意条款的任意内容无法完成注册程序。

对此,工信部要求 相关平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为,不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信,相关基础电信企业和短信息服务企业要立即完善管理制度和技术手段,加强短信端口接入管理,规范短信签名使用,不得接入违规转租资源,不得扩大签名使用范围; 12321网络不良与垃圾信息举报受理中心要加强垃圾信息投诉受理、线索转办及监测分析等工作,发现苗头性问题及时报告。

根据工信部2015年发布的 《通信短信息服务管理规定》第三十四条——

若基础电信业务经营者、短信息服务提供者未经用户同意或者请求,仍向其发送商业性短信息,则由电信管理机构依据职权责令限期改正,予以警告, 可以并处一万元以上三万元以下罚款,向社会公告。

No.3

擦亮眼睛

106短信暗藏着不少坑害消费者的陷阱,在此提醒大家要时刻擦亮双眼避免上当受骗!

☛ 不要未经核验就通过短信息或短信内链接直接进行兑换、消费和充值,对于需要输入验证码、实名认证个人信息和银行卡、账户密码等操作更要保持警惕。

☛ 建议消费者适时开启手机短信拦截功能或软件隐私保护等防护模式,或安装反诈App,对陌生推送消息、营销骚扰信息和未知二维码等加以拦截。

维权方面,可与商家协商处理,要求商家停止发送营销短信;向行业、主管部门投诉、举报;或向“12321”网络不良与垃圾信息举报受理中心投诉、举报。

如果商家的行为构成侵权的,可以通过调解或诉讼途径维权;如果构成犯罪的,商家将面临刑事处罚。

你有收到过类似的短信吗?

怎么处理的?