近日,一起买家大量购买商家自制食品后进行10倍索赔的案件引发关注。重庆的王女士在卖出150份扣碗类熟肉产品时,虽然进行了真空包装,但因没有标注产品相关信息,被买家举报为“三无产品”,告上法庭。最近二审结果出炉,王女士败诉,要退还4500元货款并给予10倍赔偿,共计约5万元。

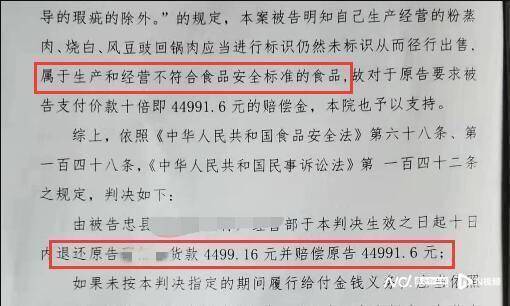

判决书部分内容

此事引发舆论热议,网友为卖方打抱不平。事件主要争议点在于,买方邵某一开始只买了3份扣碗,后来一次性下单150份,随即提起诉讼。不难推测,邵某的第二次大份额购买就是冲着10倍价款的赔偿金去的。此外,判决后,王女士婆婆掩面哭泣的视频在网络上传播,更推动了此事的发酵,将事件矛头对准了邵某。

卖方的遭遇值得同情,想来这也只是一份小本生意,5万元的惩罚性赔偿对卖方来说不是一笔小数目。但即便如此,一审二审法院的判决仍旧是有法可依的判决。判决书写道:案涉产品在销售时在外包装上未标明生产者信息、产品保质期等必要信息。

根据《食品安全法》第六十八条,食品经营者销售散装食品,应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。《重庆市食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》亦按照《食品安全法》要求制定了具体规定。同时,依据《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》,因食品、药品质量问题发生纠纷,购买者向生产者、销售者主张权利,生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的,人民法院不予支持。

也就是说,在食品药品领域,邵某的行为仍受到法律支持。毕竟,由于食品药品与生命健康安全息息相关,必须按照严格的法律规定进行生产销售,所以即便买方抱着索赔的故意,从保护不特定的大多数人的角度考虑,故意购买有瑕疵的产品依旧被法律保护。最高法的解释是一条一般性规定,倒逼食品药品的生产方依照法律要求进行生产经营,否则将面临较高风险。况且,在法治社会,卖方在经营前了解相关要求也是自身应尽义务,即便此前没有售卖食品的经验,但生活经验应该也有所提示:买东西前要看看是不是三无产品。所以,这里边卖方也存在过失。即便此次纠纷多少令旁观者有些不忍,但也不宜因为个案推翻一般性规定。

不过,个案虽然不能凌驾于一般性规定之上,但借由此例个案进行风险提示,以及推动有关方面完善相关管理,避免对个别卖家造成伤害却显得必要。相信随着这次争议事件的传播,会引起其他家庭生产者和小生产电商的警醒和注意,补齐有关法律所要求的生产标识。同时,《食品安全法》对第三方平台的责任有明确要求。该法第六十二条规定,网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营者进行实名登记,明确其食品安全管理责任。其中,平台明确食品安全管理责任应该做当然解释,即登记时有必要告知卖方在售卖时应该标明食品的名称、生产日期等标识。

买“三无产品”索赔于法有据,商家被罚是个提醒——既是对卖方,也是对平台。