2021年全国八省(广东、福建、重庆、江苏、河北、湖南、湖北、辽宁)普通高考适应性考试于1月23日至25日统一举行。此次适应性考试(民间称为“八省联考”)完全按照新高考的流程进行,从命题、制卷、组考、评卷到模拟录取等各个环节的标准和要求都严格参照高考标准,是对2021年高考及录取工作的全真模拟,也是高考综合改革的实战演练。

这样一次跨省式的“大考”,引起了家长和学子的广泛关注。据悉,2021年6月的广东新高考将采用3+1+2的全新科目设置,以及新的计分方式,特别是“+2”科目中的”“赋分制”等计分方法均属与往年截然不同的变化,需要家长考生进一步的认识和理解,以便作出针对性的应变。

新高考落地,针对考试的适应方式尚在摸索之中。南都记者梳理家长和学子较为关心的问题,邀请深圳资深名师进行分析解答,厘清误解,缓解家长的焦虑,为考生备考提供可操作性的指导。

邀请名师>>>

深圳科学高中 考务主任 秦勇

深圳市教科院高中语文教研员 葛福安

深圳市第二外国语学校正高级语文老师 龚志民

深圳市优秀教师 南山外国语学校(集团)高级中学 办公室主任 刘静

南都:本次适应性考试,对于应考的学子而言,主要“适应”的是哪些方面?

秦勇:“适应”主要体现在以下几个方面。一是熟悉新高考题型及考试模式。新高考采用3+1+2的高考模式,语数外由全国统一命题,而理化生,政史地由各省统一命题,通过这次适应性考试,广大师生大概知道各科出题的题型及难度,了解考试进程。因为各学生选择的科目不同,因此高考时间将从原来的两天变更为三天,有可能第三天一上午要考两门,对学生的时间协调和精力分配是一种考验,这次考试,主要是流程方面的适应。

南都:本次适应性考试,其排名和成绩有多大的参考价值?

秦勇:大概了解自己在全省的排名,做到知己知彼。因为这次联考是8省统一联考,所以基本上各省是全员参与,统一组织考试,统一阅卷,比平时的摸底考试来得真实。同时还会按考试成绩进行排序。从这次考试成绩就可以大概知道自己在全省的排名,对自己的成绩心中有底。虽说离正式高考还有好几个月时间,变数还是有的,但至少能反映现阶段你的成绩,以及你有可能录取的大学。

葛福安:大家非常看重“八省联考”。2020年山东、海南两省转换为全国卷前也有过类似的模拟,而且模拟高度仿真。这次模拟也会。当然,也不排除之后有进一步调整的可能。模拟会有大数据,命题方会重视这个大数据,如区分度、得分率,如果有些数据不太好,那就可能有调整。至于成绩,可能不如试卷的参考价值大。适应性测试,对于个体来说,都会有一个适应不适应的问题,再有,未来,你的语文能力也必然有提高,不要太看重这次的成绩,要多反思适应性测试暴露的问题和心理的不适感,自己有调整,有心得,就是最大的收获。

南都:本次适应性考试,还将进行录取流程、填报志愿流程的模拟吗?

秦勇:这次联考后,会进行对高考志愿进行模拟填报。由于今年的高考志愿填报又有变化,有些已取消一本、二本、三本,统一到本科层次,因此熟悉高考志愿填报也非常重要,希望家长也参与进来,积累高考志愿填报的经验,以免在真正高考填报志愿时出现差错。因为每年都有人考得不错,结果由于志愿填报失误,从而出现滑档现象。

南都: 本次"八省联考”中,语文考试尤其是作文考试,提及了“抗美援朝”这一重大历史事件,体现了语文学科和历史学科的交叉,如何看待这一命题特点?

葛福安:“宏大叙事”的作文题,这不是“初见”;语文学科和历史学科的交叉,也不是第一次,2020年的“齐桓公、管仲、鲍叔三人哪个感触最深”,就通过理解历史人物,考查学生的品德、见识和语文核心素养。作文题目是最能体现立德树人的,要求学生要关心国事、天下事。

这也是语文学习方式变革所需。语文学习,不是沉溺刷题,应该是“家事国事天下事,事事关心”。心怀天下,有所“知”,有所“识”,有思考,有分析,然后促“行”,做到“知行合一”,这样的话,不关心窗外事,是行不通的。

“宏大叙事”的题目,最忌讳假大空。像这个作文题目,材料很丰富,有很多层次,如果不对材料进行细致的分析,只是空言豪壮,也是无法满足考查要求的。

龚志民:要严格按要求答题、作文。近年以来的高考语文,其实是向传统语文、正统语文,向传统文化、党的红色初心的回归。坚定民族自信心、坚定初心、坚定文化自信心,朝着这个方向去教、学,就是对的。

南都: 本次数学考试,不少学生感慨"题目太难",从第一题开始就不知如何入手,请问这是否提示了未来数学高考的难度水平?

秦勇:这个问题也要全面地、辩证地看,不能以一次模拟考试作为未来高考的风向标。就本次适应性考试的数学科目而言,第一道填空题和第一道解答题学生都有不知所措的感觉,其实是考察基本方法和思想的灵活应用。最后一道导数题的第一问起点也较高。其余解答题都不难。

通常,我们的复习是用过去的考题为抓手,训练现在的学生,然后他们在考试时要面对新的试题。我个人建议,数学后期复习注重抓基础知识和方法,注意问题的发散和联系,知识和方法的灵活应用,提升学生解题的应变能力。

这次如果有的学生考得不顺利,也正好可以及时发现之前的复习漏洞,在后面的复习中纠正一下复习方法或方向。所以不必太紧张。

南都:对于3+1+2中的2,许多家长和学生表示对“赋分制"不理解,为什么会推出“赋分制”,如何正确理解“赋分制”?

刘静:新高考实施赋分制,更加合理、公平。第一,新高考赋分是在同一科目下进行排名赋分,然后再计入高考成绩。第二,解决了选考科目之间分数不可比的问题。如果以原始分呈现考试成绩,会带来学科间不公平问题;等级呈现方式则使得不同学科考生因等级划分而保持了成绩相对均衡,学科间试题难易差异等不公平因素可以被较好消除,使得不同科目之间成绩可以相加。第三,能够最大限度地保证考生的成绩具有良好的区分度,适应高校人才选拔的需求。

南都:赋分制的推出,一些家长和学生担心出现“差一分天差地别”的情况。比方说你选地理,考了90分,全省排名刚好在前20%,所以等级定为A,算六科总分的时候,你的地理A级被“赋分”为100分再计算。但如果你不幸刚刚好考到89.5,全省排名刚好落到了20.1%,所以等级定为B,算六科总分的时候,你的地理B级是不是只能赋分为80分再计算?0.5分的差别,一下扩大到20分。这样理解是否准确?

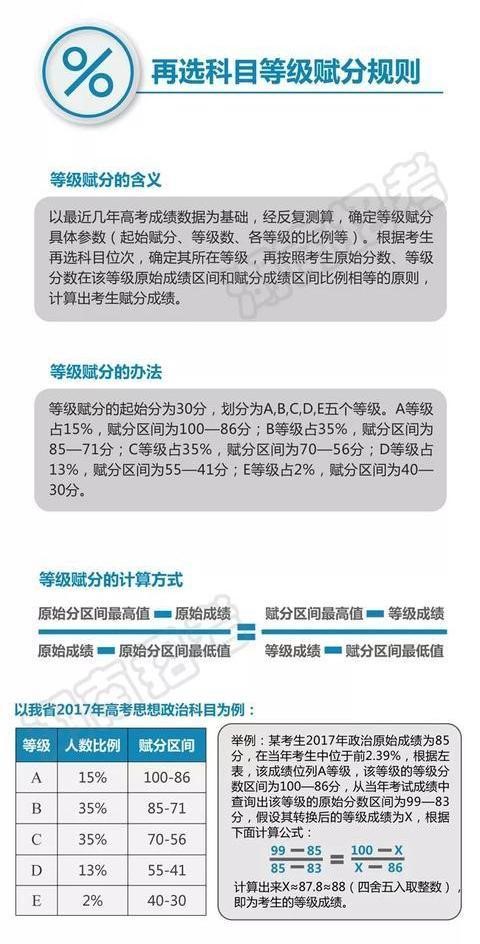

秦勇:关于等级赋分,一些家长的理解可能不够准确,也因此而产生了一些焦虑。如下图有一个计算公式:我们发现,同为A级,赋分也可能不一样。赋分都是某个区间中的不同分值,事实上,分数是连续的,并不是一个等级一个分。这样就不会出现不在一个等级,然后赋分断崖式跌落的情况。

受访者供图。

南都:“3+1+2”以及“赋分制”的实施,对学子们的备考,带来了什么样的改变?

刘静:3+1+2让学子有了更多的选考“组合”,学子可根据自身情况、特长选择最有利的组合。也有一些家长和学子认为,选择“冷门组合”容易得到性价比最高的结果。但是不是选择越冷门的组合,越占优势?我认为,赋分的高低主要受考生排名的影响,选考人数越多,赋分结果就越趋于合理,选择人数越少,偶然性就会越大,冷门学科选考的人数可能较少,但是能不能被赋予高分还是看考生的实际排名,是否有优势无法准确衡量。例如,目前“物+化生”组合选择占比很大,成绩中等的考生是不是应该避开这一组合?虽然“物+化生”组合会让成绩中等的考生有更大的赋分压力,但是考生更应该考虑自己的兴趣和未来职业发展的规划,可以考虑物理、生物加文科组合的模式,减轻学习的压力,也能够保证专业的覆盖率。